William Davies Company肉食品公司下屬零售店 1911年多倫多聖勞倫斯市場

一戰期間的多倫多,和許許多多其他加拿大城鎮一樣,不得不作出這樣或那樣的改變。多倫多不僅因為大批徵兵少了許多青壯年,城市各項資源更非常緊缺。很多原本應該富餘的資源不是縮減產量,就是優先供應前線。因為燃煤不足,那時候多倫多的冬季尤其難熬。老百姓的餐桌上的油水也明顯少了。

多倫多街車滿載新兵

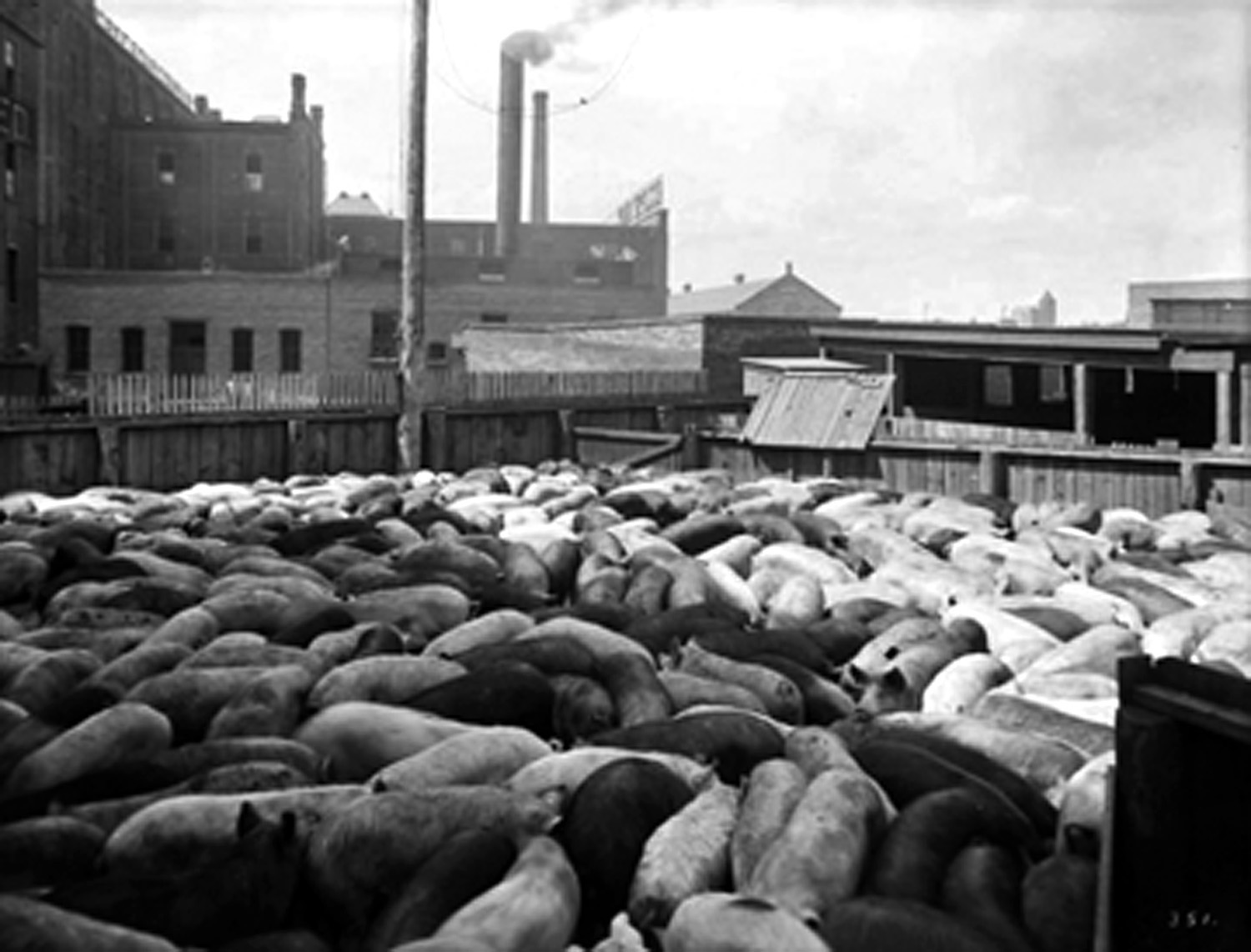

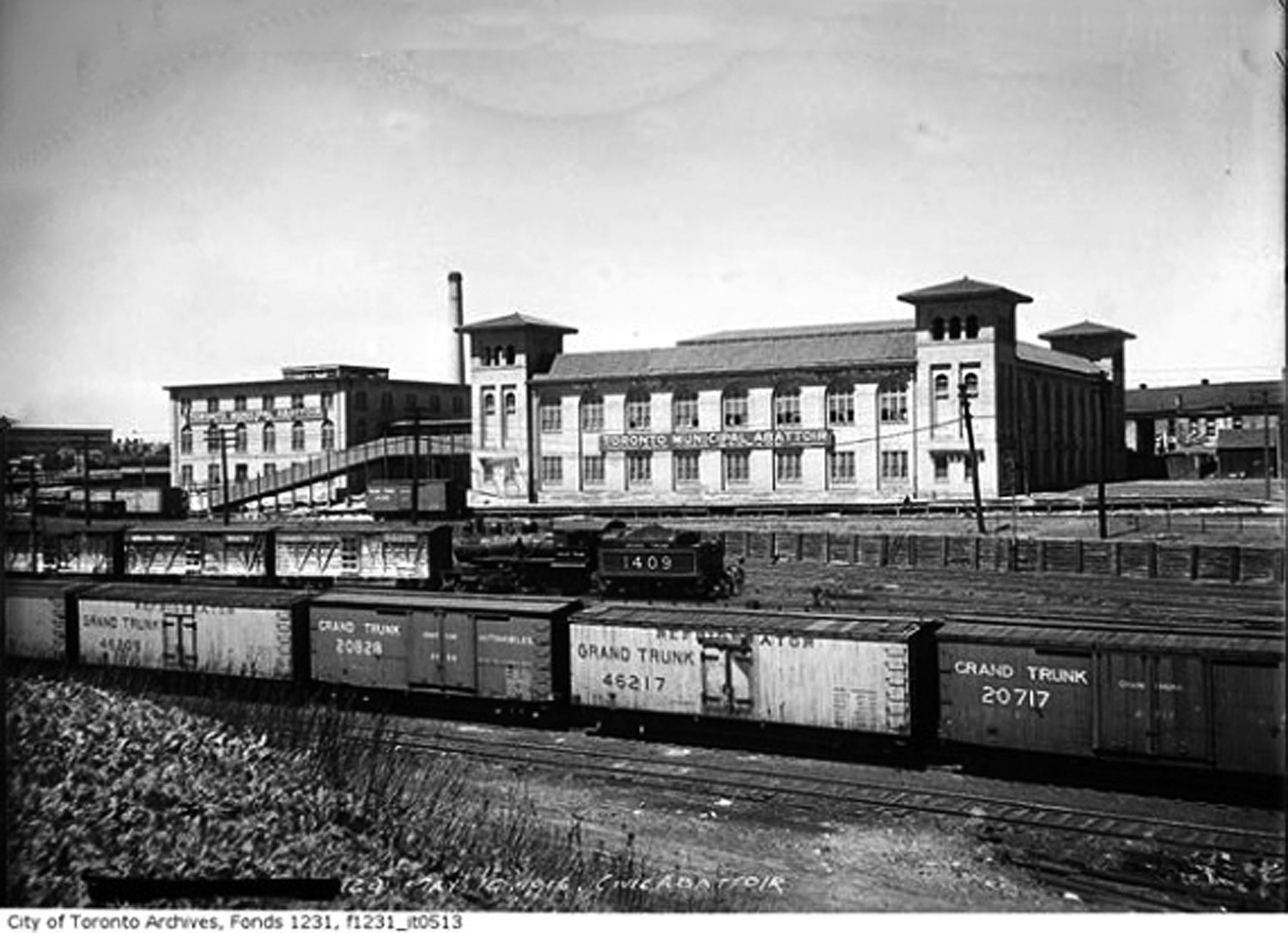

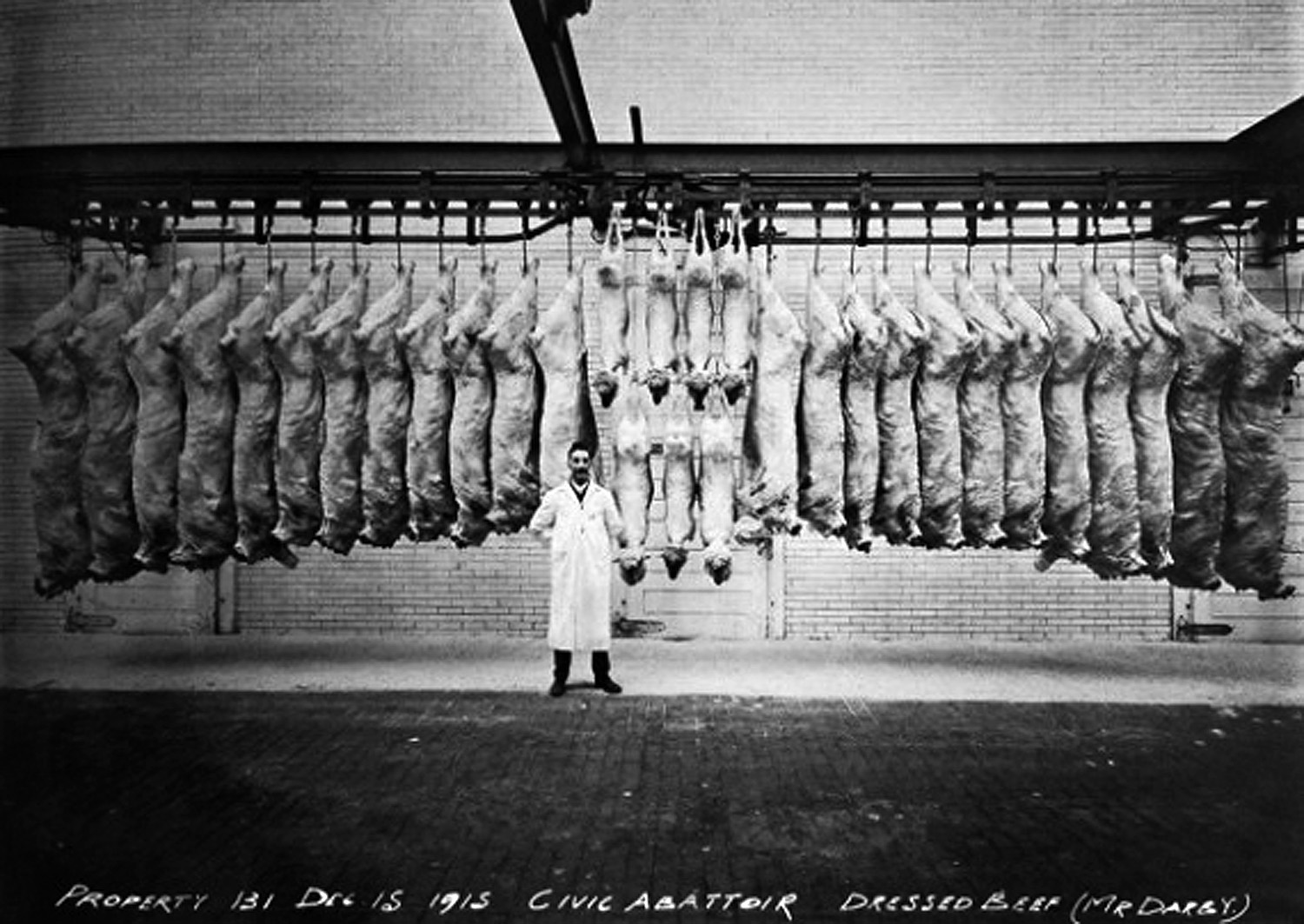

第一次世界大戰開戰前,盛產豬肉的多倫多有着「Hogtown」豬肉之鄉的美譽。以多倫多William Davies Company肉食品公司為領頭企業的肉食品行業欣欣向榮。 William Davis肉食品公司在1850年代由英國移民William Davis創立,最初只是聖勞倫斯市場旁邊的一個簡陋養豬圈。不過得益於當時多倫多的人口擴張、肉類需求激增,小廠迅速紮根擴張直至雄霸一方。多倫多出產的豬肉製品不但供應全市、全省,甚至還出口至英國。一戰開戰之後的大部分時間,多倫多豬肉製品行業運營仍然火熱。然而和戰前不同的是,多倫多出品豬肉的優先供應目的地是歐洲,而並非多倫多市民和本國市場。

聯合車站和即將上前線的親人分別的多倫多市

William Davies Company肉食品公司養豬場 1920年

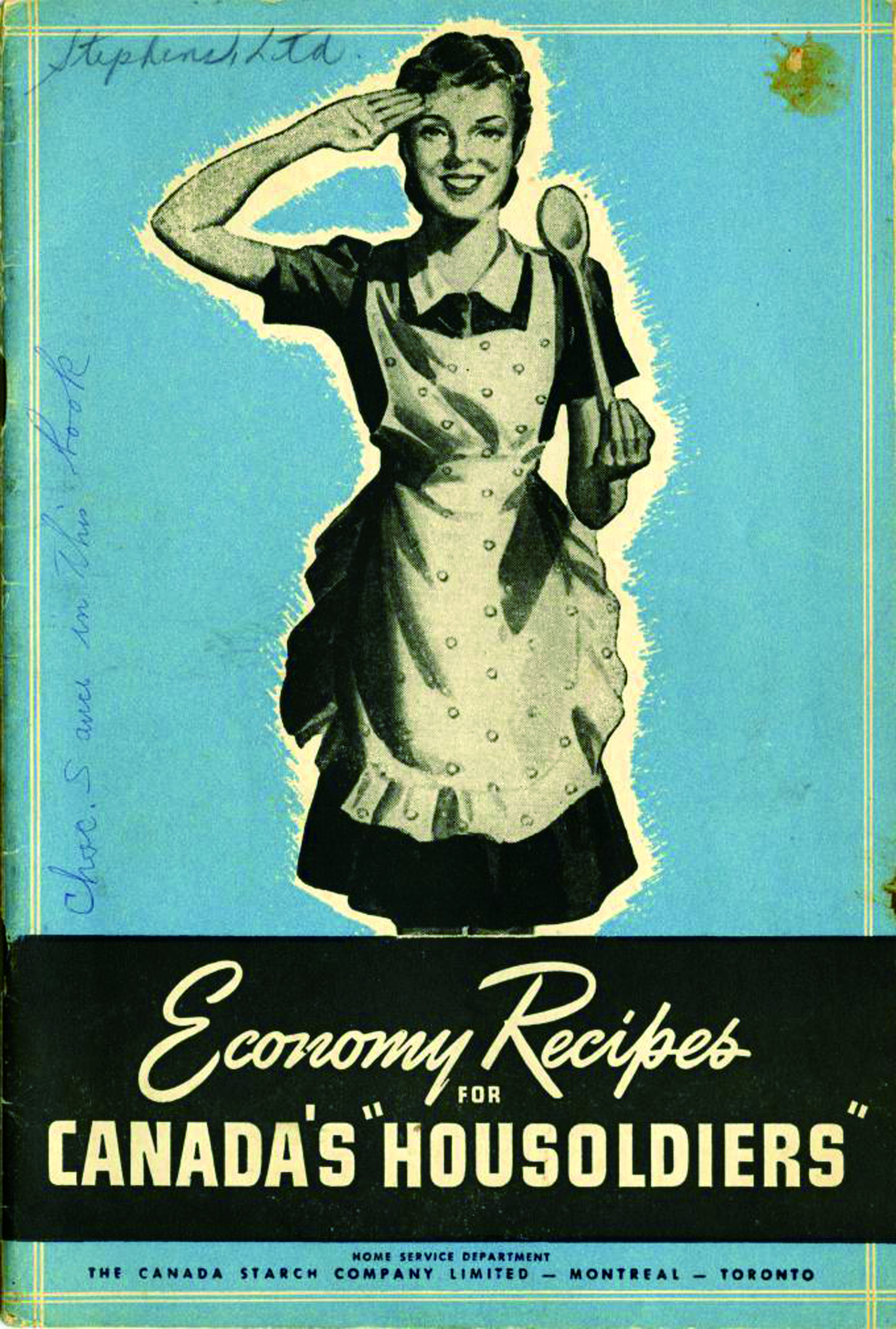

隨着國內民生資源日顯匱乏,1917年,加拿大政府開始鼓勵國民自願簽署一份名為「食品服務保證書’的文件,文件中表示簽署人保證少吃肉製品和糧食,以減少食物浪費,如此所云。隨着前線戰事持續,多倫多報刊愈加密集刊登鼓勵民眾多吃蔬菜,選擇水產替代肉類的文章。很多相關食品企業也決定不能錯失良機,開始集中報刊廣告攻勢。

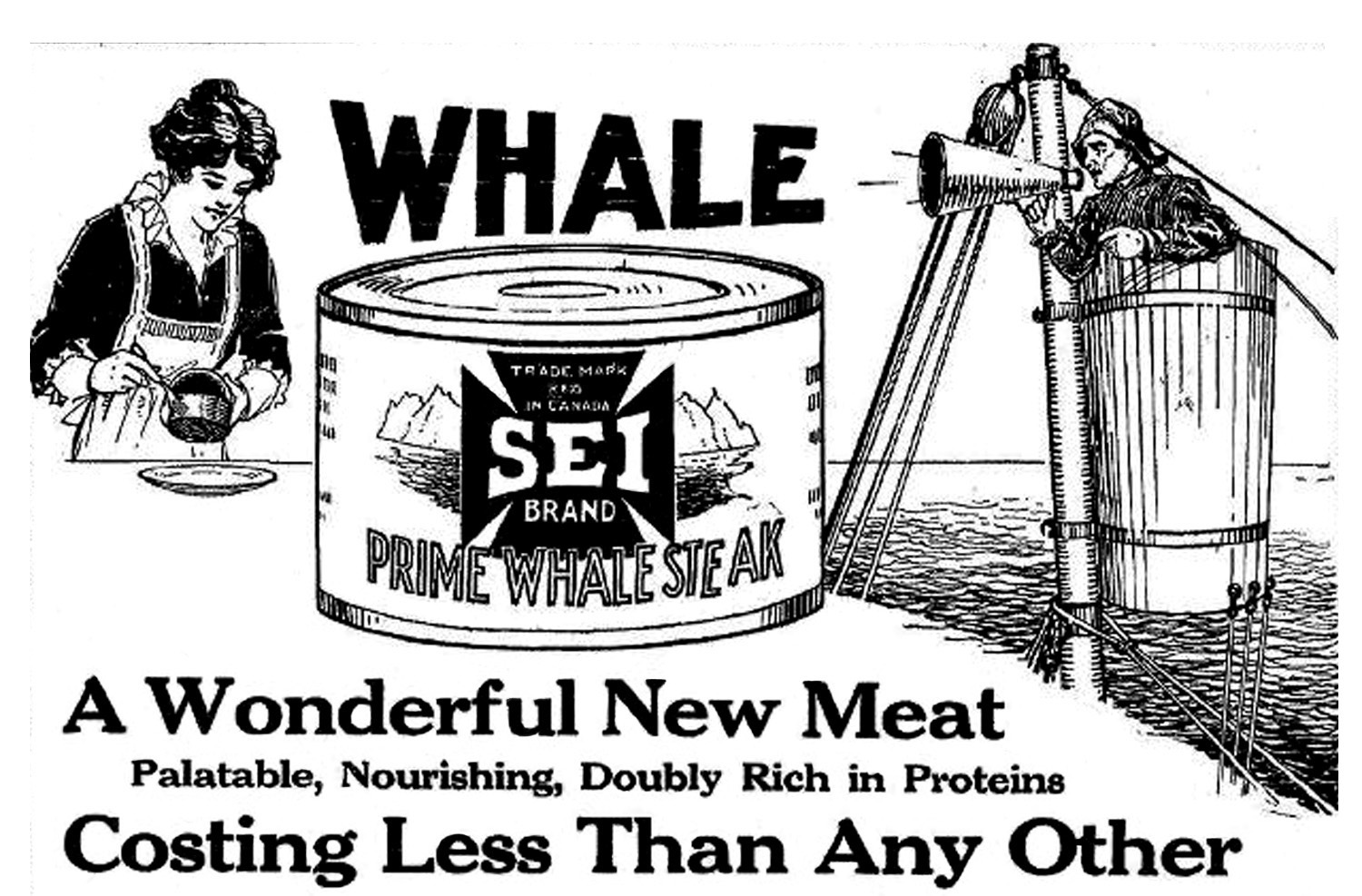

就在這個時候,1918年,很多人將目光轉向一些非傳統食物類型蛋白質,尤其是鯨魚。雖然加拿大卑詩省和紐芬蘭的獵鯨業素有歷史,但食用鯨魚肉在戰前的多倫多,乃至於加拿大都是極其罕有的。不過,和鯨魚有關的產品其實人們並不陌生。鯨魚骨不但可以製作刷子柄,而且還一直被用作女性塑身胸衣的主要材料。戰爭期間,鯨魚油更是鯨魚產品的主力。

鯨魚油主要有兩種提煉方式,一種是通過加熱鯨魚脂肪獲取。而另一種則是從抹香鯨腦部提取的鯨腦油,平均一頭抹香鯨的頭部就可能含有1,000升以上的鯨腦油。原本廣泛用於工業潤滑的鯨魚油在戰場上更有了神奇的新用途,就是只要塗抹在雙腳,就可以有效防止戰壕足。所謂戰壕足,顧名思義,就是作戰時長時間處於低溫潮濕戰壕,雙腳極易引發的感染和凍傷。

不過,在提取魚骨和魚油的同時,鯨魚肉往往是被視為廢料丟棄的。 1918年初,選擇食用鯨魚肉取代傳統的豬肉和牛肉漸漸開始被人談論起來。那年2月,一群商人和科學家在美國紐約的自然歷史博物館舉行午餐會,菜單上的兩道主角均是鯨魚肉。十天之後,卑詩省Victoria Whaling Company維多利亞獵鯨公司以科研之名,將50磅鯨魚肉運往渥太華,邀請科學專家品嘗研究,並希望向大眾推廣。

兩天之後,多倫多國傢具樂部National Club迎來一批客人,他們分別來自加拿大食品檢驗局、安省農業廳和各媒體,他們此行的目的就是品嘗鯨魚肉。眾多參與品嘗的人最終得出的結論是,顏色較深的鯨魚肉入口和小牛肉略為相似,不過因為油脂含量略高,口感更潤滑。星報斬釘截鐵地做出結論:「鯨魚肉絕不是普通魚肉。」

1918年4月,第二批鯨魚肉通過鐵路抵達多倫多,並立即被分銷到全市各個肉鋪、高級餐館。很多有幸吃過的人們和肉鋪老闆們都說,不管是外觀還是口感,鯨魚肉都和紅肉非常接近,幾乎可以亂真。一戰停戰之後的1918年12月,多倫多又迎來約7萬磅鯨魚肉罐頭。與之前新鮮鯨魚肉有所不同的是,這批售價2毛錢一磅的鯨魚肉罐頭主要面向普通大眾。為了增加宣傳力度,多倫多各大報章甚至競相刊登鯨魚肉食譜,從鯨魚排、鯨魚肉糜餡餅,到愛爾蘭風味燉鯨魚肉,幾乎每個選用紅肉的食譜都被鯨魚肉改頭換面。

1919年,一戰正式結束後,提倡食用鯨魚肉的風潮才逐漸在多倫多偃旗息鼓。